Askese – ein umstrittenes Thema seit der Antike

28. Mai 2015

„Über die familienfeindlichen und in diesem Sinn desintegrativen Tendenzen des Christentums ist in den letzten Jahrzehnten viel spekuliert, aber insgesamt erstaunlich wenig systematisch geforscht worden“,

stellt Prof. Dr. Gabriela Signori, Professorin für Mittelalterliche Geschichte an der Universität Konstanz fest. Zu diesem Thema organisiert sie zusammen mit Dr. Steffen Diefenbach, Juniordozent für politische Kulturen der Antike, die Tagung vom 4. bis 6. Juni im Konstanzer Kulturzentrum am Münster.

„Meist folgt die Forschung darin Max Weber, der einen strukturellen Gegensatz von christlicher Gemeinde und Sippengemeinschaft behauptet“, erklärt Signori und räumt ein, dass es zwar nicht zu bestreiten sei, dass die im Sinne einer asketischen Ethik normativen Texte eine Trennung von der Familie einforderten. „Doch es fällt auf“, so die Historikerin, „dass selbst sie es gewöhnlich vermieden, ihre Forderungen mit den biblischen Schlüsseltexten zu unterfüttern, auf die sich Weber bezieht.“

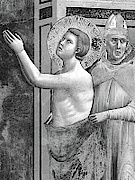

Im Zentrum der Tagung steht die Frage, in welchen Formen biblische Forderungen und kulturelle Leitbilder von Familienfeindlichkeit aus der Perspektive unterschiedlicher historischer Gesellschaften aufgenommen, angepasst und weiterentwickelt wurden. Vor allem die Wechselbeziehungen zwischen Diskursen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sollen schärfer gefasst werden:

- Wie beeinflussten diese Rahmenbedingungen den Umgang mit dem biblischen Erbe?

- Und in welcher Weise wirkten die Diskurse auf die Positionierung von Asketen und asketischen Gemeinschaften in einer Gesellschaft zurück?

Der Eröffnungsvortrag nimmt Martin Luther als historische Persönlichkeit am Übergang zwischen Mittelalter und Neuzeit in den Blick, die sich in ihrem Leben zunächst zu asketischem Mönchtum berufen glaubte, die Familienlosigkeit des Klerus aber später öffentlich verwarf. Die historischen wie biografischen Hintergründe dieses Wandels, der den öffentlichen Diskurs europaweit befeuern sollte, erörtert Prof. Dr. Volker Leppin, dessen Forschungsschwerpunkt im Spätmittelalter und der Reformationszeit liegt.